中國蠶桑絲織技藝

?中國蠶桑絲織技藝是中國的一項世界級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2009年9月30日在阿聯(lián)酋首都阿布扎比召開的聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會會議決定,“中國蠶桑絲織技藝”入選《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。“杭羅織造技藝”作為“中國蠶桑絲織技藝”中的重要代表性項目,正式加入“世遺”。

主要貢獻(xiàn) 編輯本段

手繡杭羅圍巾

杭州市作為著名的“絲綢之府”,此前尚無項目列入《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》,本次“中國蠶桑絲織技藝”成功晉級“世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄”,必將對“宏揚絲綢之府”起到積極的作用,申報過程中,杭州市委、市政府高度重視并發(fā)表聲明給予支持。

非遺保護(hù) 編輯本段

我國是世界上最早栽桑、養(yǎng)蠶、繅絲、織綢的國家,我國的絲綢文明為人類文明作出了杰出貢獻(xiàn)。全國人大代表、中國絲綢博物館副館長趙豐建議,應(yīng)盡快將“中國蠶桑絲織”申報世界人類口頭與非物質(zhì)文化遺產(chǎn),以確立中國蠶桑絲織在世界上的原創(chuàng)地位,并將中國蠶桑絲織作為一個文化遺產(chǎn)在整體上得到保護(hù)。

明代《天工開物》作者宋應(yīng)星

我國蠶桑絲織文化的現(xiàn)狀,也符合聯(lián)合國保護(hù)人類口頭與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的宗旨。趙豐指出,目前我國大量蠶桑絲織傳統(tǒng)技藝及相關(guān)風(fēng)俗都處于一個瀕危的狀態(tài)。如在我省,受到城市化進(jìn)程和經(jīng)濟發(fā)展影響,大量桑地被改作它用,年輕人不再養(yǎng)蠶,國家正在實施東桑西移的計劃,歷史上的蠶鄉(xiāng)絲府無法保留傳統(tǒng)的民俗,而新開辟的蠶桑基地只把它作為一種產(chǎn)業(yè),不可能來保存?zhèn)鹘y(tǒng)文化。其他相關(guān)的傳統(tǒng)生產(chǎn)技藝在工業(yè)化的沖擊下也需要保護(hù)。

趙豐認(rèn)為,應(yīng)將現(xiàn)有的中國蠶桑絲織的文化資源進(jìn)行整合,確定一條主線把同類型項目進(jìn)行捆綁申報。具體而言,應(yīng)以浙江省杭嘉湖地區(qū)和江蘇省蘇南地區(qū)為核心,聯(lián)合其他相關(guān)地區(qū)如廣東、四川、新疆等地一起申報。申報內(nèi)容應(yīng)以蠶、桑、絲、織、染、繡等全過程中的傳統(tǒng)生產(chǎn)技藝為核心,包括文化習(xí)俗、民間說唱和舞蹈等。他建議由國家文化部委托浙江省和江蘇省等相關(guān)省市共同商議,組織全國性的申遺班子,并盡量爭取在今年內(nèi)推薦申報。

入選名錄 編輯本段

聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會第四次會議30日在阿布扎比審議并批準(zhǔn)了列入《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》的76個項目,其中包括中國申報的22個項目。

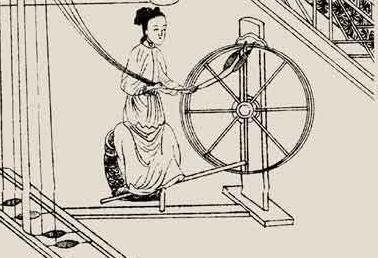

蠶桑織造

聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會第四次會議9月28日在阿拉伯聯(lián)合酋長國首都阿布扎比開幕,來自全球114個國家和地區(qū)的400多名代表與會。為期三天的會議主要討論確定入選《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》和《急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》的項目。

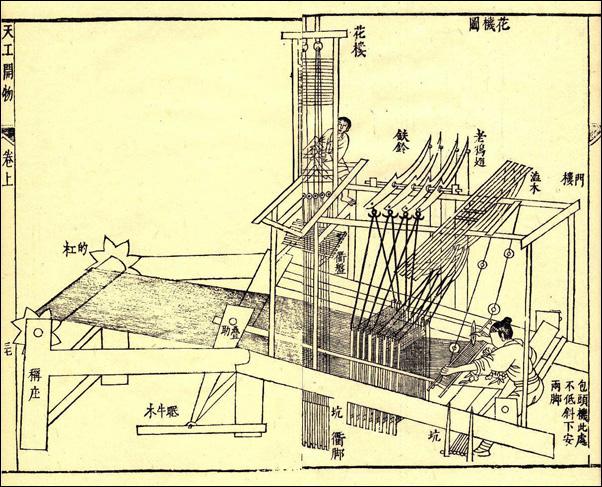

古代提花織機

于興義說,中國政府積極參與了2003年聯(lián)合國教科文組織《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》的制訂工作,并成為首批加入該公約的國家之一。中國還制定了國家級保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,并于每年6月舉辦“中國文化遺產(chǎn)日”,提高全民保護(hù)文化遺產(chǎn)的意識。

聯(lián)合國教科文組織2003年10月通過了《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》,旨在保護(hù)以傳統(tǒng)、口頭表述、節(jié)慶禮儀、手工技能、音樂、舞蹈或傳統(tǒng)表演為代表的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。該公約于2006年4月生效。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。